以下是最近幾天的喃喃自語。

在和寂一起去尋找晚餐的路上,聊著最近一起讀書內容時,他提起克里斯蒂娃說過關於賤斥的內容。

人對於排泄物處於一種矛盾,在排泄物未能離開身體前,或許也不會意識到排泄物的存在,但排泄物離開身體後,為了種種原因用儀式規則讓排泄隱藏起來。

也想起佛教在教人放棄執著時會講的不淨觀,把人的身體分解化約為種種不淨之物,血膿水骨毛髮內臟穢物,人不可能對這些感到舒適,如果能經由觀想看透這些,也就可以放棄對肉體的執著。

想起剛好在一星期前,住在加拿大的娜娜,在LINE上幽幽的說:「我不太懂擺弄垃圾和用顏料畫圖,還有精神分裂患者用糞便塗牆差別在哪說,是媒材的細菌數量問題?」

這個月開始看書練習關於一種叫「記憶宮殿」的觀想,據說是透過想像和記憶有關的事物,詳細的運用幻想力建立起記憶的建築,長期的練習和擴展之後便可幾近無窮的記憶下任何事物。我沒有這麼大野心,開始練習的出發點只是為了想回顧一些生命中模糊的經驗和感受,並試著找出適當的位置去安放它。

也因此,十年前或二十年前一些未曾深刻再重新想過的事情,又被我拿出來放在屬於自己的展示台上,觀察,檢視,決定是要丟棄,還是放在那個我自己建構出來的「自己的房間」裡。

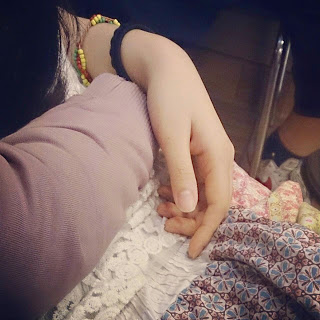

我發現其實,在性方面,我仍然記得過去和我相處過的女人們,但卻不是經由直接的記憶記得。例如我記得的SU是因為我還能想起在宿舍後方洗衣間內,在昏暗的日光燈中撩起她丹寧布長裙,指尖和掌摸上她被絲襪裹著的大腿;記得MEI是因為想起在淡水的那夜,歡愛後放空的看著落地窗陽台外,遠方海上的光點,不知道是漁船還是更為神祕的燈火;記得小平則是她異常冰冷的舌尖;記得KEY則是因為在我大學當年的租屋處,她在我的上面擺動腰力時,我還記得當時日光燈那蒼白的冷光……。

只要能想起這一點片段,那麼隨之而來的形象就一點一滴的,如同一群牽著手圍著營火跳著舞的人,那些原本模糊的臉、穿著衣服的花色、頭髮的長度或表情,慢慢清晰起來。只是其實也無法再確認,到底那些是真實的情況,還是自己事後再從少數材料,依照著自我暗示和滿足所建立起來的另一種記憶。

在揮灑和排列這些材料的同時,也不禁懷疑,一定有某些東西被我關進了記憶裡的地下室,是我不願意去想起的。就好像那些是自己排泄後不願再見到的。

曾有一段時間做著和蜘蛛和節肢動物有關的夢,另一段時間常做蛇類吞咬和緊纏自己的夢。不常做夢,但如果醒來還記得,那麼都不會是太愉快的。

記憶宮殿的練習目前才剛建好起居室,關於自己慾望,我還沒確定到底要安放在臥室,或是再創出一間遊戲室,甚至某些是否應該放在廚房,關於窒息和迷離破碎的,是不是就掃進地下室,並且創造出怪物來看守?

記憶不是純的,篩選是可疑的,回想充滿了不現實感,發現的不淨也是自己的。我很高興能接受不怎麼純淨,但確實活著,並在各種事物中品嚐到不愉快的自己。