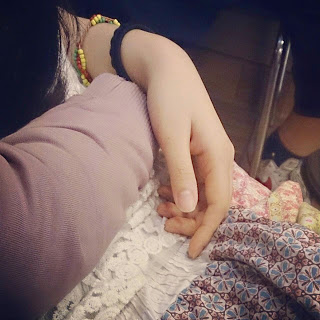

我們不上床,但有時一起逛街,一起在家裡看DVD或電影,她有時在半吵半求下借我家廚房,對照著網路上的點心食譜做料理實驗。最接近肉體的關係則是抱著一起在被窩裡睡覺,她趴在我的肩膀到胸口一帶,我滿足的的用手臂勾著她的脖子撫著頭。

我們變得比較靠近的那一天是在美術館。

前一夜一起和朋友聽著蔡明亮的講演到深夜,去地下室裡看了李康生的電影,等到天亮大家各自回家,我則又回到美術館,臥在墊子上睡著。

(是的,美術館準備了墊子讓看電影的人可以睡在裡面,又或是睡在美術館本身也成展覽的一部分)

總之在昏暗的美術館裡還沒來得及做完我第一個夢,妮卡就蹲在我身邊。天冷,她圍了一條毛織大披肩,身上穿著T恤和很像沙龍的長裙。

「我被關在我家外面了」她無奈的說,進了家門但父母把陽台落地窗給上鎖,家裡沒有人醒著,只好無奈的回到美術館。

剛好李康生的臉投影到牆上,但其實我們都一夜沒睡了,另外找一處可以容得下兩人的角落,各自臥在一塊大墊子兩邊。

現在想起來,那天應該稍稍感謝美術館的冷氣無視寒流的強力吹送。

也記不清是什麼時候,也許是在聽到李康生第二次還是第三次悲淚唱滿江紅的時候,我把自己的外套披在妮卡身上,挨著她,看著她脫下眼鏡的睡臉。

當李康生開始絕望的啃咬那顆高麗菜時,我們就在披肩和外套形成的被窩裡睡在一起了。姿勢也就和以後她和我睡的時候一樣,她的頭趴在我肩上到胸前一帶,我的手勾過她的頸子,手指陷在她的頭髮裡,每一道她的呼吸都吹到我側臉上。然後隨著進入熟睡,她的腿隔著長裙貼在我穿著牛仔褲的大腿上,溫溫暖暖。

一開始認識她的時候,其實對她還有些幻想。但當我們睡在一起的時候,變成一種只有性但沒有慾望的睡。有時試探的伸進她的上衣裡,咬起她的耳垂,得到的是睡眠中懶洋洋的呼吸,激不起我的慾望。

神奇的,和她只要這種程度就好,我就可以滿足。

那天我們一起抱著睡了四個郊遊的長度,不論週邊是不是坐或臥滿了來看電影的人。中間她也許有醒來,但沒有離開過我的胸前。我想之後我特別愛在美術館約會,肯定和這次有關的。直到傍晚,李康生最後一次走出那個有著壁畫的廢墟房間,我們才在沒人注意時起身分開。

那次之後我覺得我們比起朋友更靠近,但不可能成為情人。偶而因為工作她來我家借用電腦,也任由我從背後抱著她。累了,就像那天在美術館一樣,抱著在床上睡覺。

現在我還是不太確定到底是誰在靠近誰。曾經為了證明我們並不是這麼靠近,試圖突破防線,被她半哭半驚慌拒絕,最後還是和原來一樣,在我的床上,親密又陌生的一起抱著睡一整晚。大概是因為這樣,之後我很難再拒絕她任何的要求。我也拗著她在生日時帶我去吃法式巧克力。

我猜想妮卡只是寂寞,但不了解自己的寂寞,但能夠辦認安撫寂寞所需的溫暖。我能夠接受這樣的關係,大概也是很高興知道自己能夠提供溫暖吧。

現在我還欠著一次親手做義大利麵給她吃,還沒決定什麼時實現這個諾言。至於我們常常進行著不知算不算吵架的吵架,那又是另一回事了。