作者: 君島

對話

和我隔了五十六億七千萬年的那個女孩

如果能再重來一次,如果能選擇,我希望能在什麼時候遇見她?

這種命題本身是一種犯悖,「重來」對照現況的矛盾和「選擇」中的吊詭。不過已經很多次在心裡說,事過境遷了吧,所以可以寫出來了。

那學期的社團迎新我沒去,迎新結束後碰到副社,副社說,迎新那天來了一個學妹,和你一樣是某漫畫作品的迷唷。

居然有人和我一樣喜歡這部超冷門作品?好奇心驅使我打開迎新會的簽到本,看到某個名字,不知為何有種直覺,副社講的就是她。

一週後的社課,穿著長袖毛衣的她和朋友一起接從教室門口走了進來。我不知怎麼解釋,我知道她就是那位和我喜歡同一部漫畫作品的學妹。

副社幫著介紹:

「君島,這就是我上次和妳說的學妹,小瑪。」

小瑪穿著黑色上衣和牛仔褲,簡單又隨興的打扮,皮膚白白的,連笑起來時都是甜甜的。我知道我的直覺沒有認錯人。

社課後,回到宿舍在書柴前猶豫許久,最終拿起電話撥了她的寢室號碼。電話拿起時聽見她的聲音,我高興得的心跳和血流緊揪成一轉。

「嘿,學妹,開學要不要一起去市區,可以採購一點用品?」

這是至今想起來還是覺得很爛的理由,尤其是第一次約女孩子。但她答應了。

慢慢的從聊天中知道她大略的上課時間,除了一週一次的社課,我也故意會在她有課時經過她系上的教室,製造預期中的偶遇。

第一次真的戀上一個對象,第一次約女孩子在假期時去逛展覽。

第一次希望知道女孩子的生日,第一次拿著相機時,希望每張底片裡拍下的都是她……。雖然我一點都不覺得,但同社團的人都看得出來我對她抱著明顯的好感。

半年後的告白,失敗。

同時得知她開始和已有女友的副社長曖昧。原本期待也許他們兩個會在一起,但兩星期後,不知發生何事,兩人開始視對方方如仇人一般,社長回到女朋友的身邊,攻訐、謠言和流言四起。

社團的氣氛丕變,期中活動後漸漸的社員都不在社辦中出沒。

這們這一屆居然因為一場不明不白的感情事件而散了。

之後整整兩年,我沒踏進社團裡一步。

畢業後某天,MSN還在的時候,我坐在電腦前用發抖手指寫了一封信傳送過去。

「可以做朋友。」 ,她說。

我很高興。但我知道那個我單純喜歡她的時候是回不來了。某方面來說,我們的感情是比在學校時更好的,我們可以一起出來在店裡聊天,她生日時我可以送她禮物,加班累的時候可以通過電話聊天。

我一次也沒問過她,那時候在社團裡,她和他到底發生了什麼事。我也不知道,她之所以答應和我當朋友,是不是因為在看過我的信之後,回的那句話:「我當年應該傷得你很重。」

最後一次的見面,在百貨公司裡,她挑件灰色窄版T恤送給我,是我的生日禮物。

偶而還是拿出來穿,舊了捨不得丟。

到現在,大概也有兩年沒有和她說話,好像作夢一樣。對她的感覺和慾望也幾乎沒有了。

我們沒有牽過手,接過吻,但我還記得,我們最近距離是在大學時,一起說好回坐客運回台北,她熟睡在我身旁的位置上,而我沒有一點點的勇氣,趁機撫摸她垂放在我身邊的手心。

單純的戀慕會慢慢失去,青春期也會死去。但到底確切的時間點為何?是十三歲,十七歲或是二十二歲,也許青春期從未死去,只是以一種彌留的心象,破碎的留在連自己都不知道的,細小的心理和身體。

如果我們不再是食人族,不是屬於草原的一份子。

這眼睛看過初始的天空,不是藍色,更像岩石的灰。然後,眼睛後方的眼,豎起耳朵聽著,草原上不只是風聲。

在岩檯上的不應該是人,至少,那有著雙手和雙腳的,此刻並不是人。

或許神明不需要收納下一個處女來證明神力是庇佑著信眾,但信眾是不會在意的。

所以,惡魔來了。

趁著雲起風吹時,從草原間翹著尾巴匍匐而來,繞過歌聲,繞過水流,繞過頌唱裡上升熱空氣形成的渦流,雙眼盯著岩檯上手腳被捆的少女。

眾人醒著,但迷醉在另外的世界,滿足於獻給神,獻給自己的禮物。

把少女的腿間打開,啃食,雙腿之間的器官食盡之後開始舔著朱紅的大腿,小腿。細緻的肌膚咬透,腥而青春的血肉,佔有。把器官吞入器官,肢體以吞食的方式成為肢體,少女成為雄性身體未來所需消耗熱量的養分和脂肪。

惡魔有了手,長出了腳,赤身露體,無毛的裸著,步下高臺,從呼喊的群眾中走出,化為少女,潔白的聖母。

她是所有人的母親,所有人慾望的妓女,開始和眾人交合,一個人,兩個人,三個人……,直到每一個人都留在她深深的子宮裡。

後記:

我想今夜應該不會好眠。

今天決定結束和她的關係。

關係,以及兩人之間生命的重量,有時以為某些不現實的社會新聞離我們很遠,但其實那些祕密意外的接近。

有時,關係不只是關係而已;也許我該檢討,是否應要設下更沈重嚴密佈防。保護自己也保護別人。

最強大的慾望並不是渴望他人,而是和自己和平共處,慢慢的知道自己是屬於獨立的生命。

你的臉

把至今所見過的所有的地圖和指標,慢慢的湊成妳的表情,平坦柔滑但歷經風雨,平原的上方昇起明亮的一對天體,左邊是星星,右邊是月亮,呼吸則是平靜的湖水,凝結著不會平息的漣漪。被嬌陽曬得皮膚乾裂的樹蛙,對著踩著表面張力滑行的水黽說,別讓重力拉著你陷得這麼深,但願總是能浮著這麼淺。

搖搖晃晃的火車裡日光落落,好像聽得見妳的聲音又好像聽不見,褐色的聲音落在妳撥動書頁的指尖上,從倒置的角度想要讀清那些細小字裡行間中的溫度,不確定是否能在詩句中找到停止下墜的立足點。

當旅客的靈魂在到站之前紛紛下車之時,跟著妳走出車站,站在三條叉路前的廣場,攤開地圖上的分割碎形,試圖釐清各種墨漬之間的邊界,記得標誌的形狀但始終找不著隱藏在溪邊的小徑入口。

豎起的耳朵收起森林裡的綠意,未成年的小馬睜著眼爬上樹尋找著母親,而後倚靠著風化的殘岩夢見佛洛依德。

在河中行走的赤腳揚起哀悼的風塵,妳沒有用目光篩盡每一片從枝椏上的落葉,只有紫丁香輕輕的落在河面,希望能在一片鐵質土壤上的平原畔擱淺,讓細菌啃蝕掉自己多餘的裝飾,安靜的找到熵的歸處。

水仙花的影子成為化石留在白色的夯土牆上,架構起勉強能抵抗雨水的界線。妳屋裡的燭火不曾熄過,而妳不假手於人的勤於添上柴油,因為沒有人知道貝雷帽下的黑夜總是飄著刺探的霧氣,只有金色星星不放棄閃爍,回憶起曾經在天空中與大家一同共享的擁擠。

也許在鐘乳石的沈積化為銀絲之後,我能在通往秋日海灘的路上,在路邊長椅上看見,穿著皮衣外套的妳,正好在安慰著因為失戀而嚎啕大哭的女孩。

也許妳轉過頭,會幽幽的問我:「你還好嗎?」

我應該會低頭不語,和妳共享一張小圓桌,在有陽光的下午,河馬在水池裡嬉戲,木質年輪裡乾枯的水份蒸發成為音符,不論你情不情願,我會笑容可掬的為妳沏上一杯奶茶。

遺忘是無罪的:回應〈遺忘幼年嬉戲之必要〉

他第一次知道人體可以裸露,被看見,是在年幼的某個午後,坐在蕂椅上蓋著大人的外套午睡,父親看電視,轉台到香港三級電影。

一個女人在床上向後仰著,白色的床單上,在不知是起伏還是平坦的土地上,隆起一叢黑色陰毛。

父親把他的外套拉起蓋住他的半臉,確認他是熟睡著。半瞇著眼中,他凝視著那塊隔著玻璃的女體,還不知道那是可以被潤澤一塊樂園,只知道那是赤身露體,不存在日常的一種黃色。

那年是小學三年級,第一次磨著棉被,想象著壓在女體身上,磨擦著慢慢磨就會變得腫脹的那器官。

想像中的女體,豐滿而完整,但不是現實中的任何人的臉。兩三分鐘後,下體似痛非痛的感覺,前端有些溼溼的泌了出來。他不知道這是什麼,但這變成一個小祕密:家中四下無人時,躲在棉被裡,試著重現那種似痛非痛的感覺。

他上了國中,那時已經隱約知道這是自慰。而泌出的液體也開始濃得帶點略腥但並不討厭的味道。

國中的制服,說好的規訓,少年穿的是深藍色短褲和淺藍上衣,少女則是粉紅衫和深藍百折裙。

午休時,他的陰莖窘迫的漲在藍色短褲裡,並不是特意為之,也不是因為身體裡那日後可稱之為慾望所引起的,在應付著巡堂老師的裝睡之中,趴伏在桌上,在外套下,看著隔鄰的女生,用著自以是暗戀的眼神餘光注視著,粉紅襯衫下,她們胸前的起伏,或藍色裙下的腿,白長襪。

他真的得到快感,是有一次鼓起勇氣趁著午休,躲到女廁,小心翼翼鎖上門,在不及一人高的鐵門後低下頭,想著喜歡的女同學。

炎熱、蟬叫、安靜的學校,深怕自己的喘息被誰發現,洩出又黏又稠又似水的體液,在放心之後又為了沾上藍色短褲的透明跡證而擔心,只好在洗手台,捧著水整理案發現場。

他又想起當時母校,總是在下課鐘響前,好多人都擠進了福利社門口,就在通往地下室的樓梯和路上,藍色短褲和粉色襯衫只有在這時候光明正大的為了口腹飽食,前胸貼後背的擠在一起。他在人群中成為看不見的擁擠的一部份。

後面的同學,可以不要再擠了嗎?下課鐘馬上就響了,大家不要搶。溼熱的空氣中,不由自主的往前面的女生上貼去。

二年級的女生,沒有顫抖,沒有害怕,他也不知道對方是不是意識到,他已經可以感覺到她的呼吸從背脊上透過來,下巴抵在半溼透的粉紅襯衫肩頭後,唇間不小心沾上一點她長髮的末梢,和自己不同性別的味道。視線往下就可以看見與襯衫不同色的內衣肩帶。

他沒有罪惡感,因為在這短短的兩分鐘內,他理所當然的要在福利社的貨架上希望自己能搶到一塊十元的蔥肉麵包和一盒牛奶。唯一能做的,是小心的別讓自己挺直的陰莖抵在她的臀部上,只好把膝蓋頭往她的腿間推進。

因此他的膝蓋第一次感覺到女生腿間的體溫。

下課鐘,解放的人群衝進福利社。他從來沒有機會看到她的臉,自己、慾望、汗以及蟬叫,消失,融化在喧鬧,像沸水拉扯燒水壺的背景噪音中。

他又想起國中畢業時的升學考,不小心在前幾日摔傷了腳踝,柱著枴杖,半撐半跳的進了教室。發現暗戀的女孩,副班長,和她在同一個教室。

鐘響收卷,他高興的覺得可以和她說話,但她不見蹤影。他焦急的撐著枴杖在大樓之間搜尋,終於在一角看到穿著圖點圖案裙子的她。

他希望不要有這對枴杖,但又不得不依賴著。

她看見了他,別過了頭去。

一種難過的慾望湧了上來。

他知道再也不會和她說話了。和第一個她真正喜歡的女孩。

他選了一所離家遠的高中,坐著校車要一個小時。

下課,在走廊上倚著水泥欄杆,他最喜歡的是仰著看天空,那是可以把慾望的想念給隱藏住的空間。他可以裝作不在意自己的孤僻,只是放空。

晚上睡前,他可以一邊聽著動畫配樂的錄音帶,或是深夜女主持人的廣播,一邊想著她的臉,抱著棉被模仿她的溫度。

然後慢慢的在後面的十年或二十年裡,忘記她的樣子。

這個遺忘是無罪的,自然而然會像藤蔓爬滿意識的牆面,像夏天時從被雲遮往的天空裡透下來的,灑遍視野的光。

有關慾望,和自己的戰爭

夜裡起來,想著她。但其實想的也不是她。

大概想著兩三年來的自己是怎麼的變化。

想到隔著方桌看到的笑臉,又想到大學時代的那個教室,想到住宿租屋處後那個脫水時轟轟作響的洗衣機。

想到這幾年堆砌起來的自己,在鏡子前看著這個男人,微笑或漠然。那麼自己還在這裡嗎?

冬天裡去了社子島,去了基隆,去到城市裡,小巷中。從觀景窗裡看著街上的人們。回來了,卻不想打開照片,因為覺得那些視點在意識到後是需要沈睡的。某天,睡前整理到電腦中,打開了,每張都覺得生疏,覺得不像自己的視角,不喜歡,但都沒有刪去。因為刪去了,就要重新累積,重新挑一種視角,一種天氣或一種顏色。

或許我也需要和別人相互凝視著,深深的看著對方眼晴裡黑黑的像湖水,反射著自己,也透著對方內在裡的光。

關於我們之間的,下半身和上半身 之二

I I 關於上半身

有點意外的是,某天問起,原本以為帶她體驗的那些事,是不是大部分成為負擔。並談到 我們的相處模式,問她是不是都依靠我主動約她的次數來判斷我到底需不需要她。

她說,心情有點接近,每天都需要被摸摸拍拍,確認對方的情感,才會覺得溫暖安心, 好像是很不妙的作為呢。所以常製造丟球的機會,用回應來判斷。

她還說,我應該不知道,我的一個回應一個笑語,都可以讓世界震盪。也開始覺得自己一天之中想我太多次,最近單方面的熱切讓自己覺得低廉。同時也恐懼「喜歡我」比我或我以為的還多。有點像是,得不到關愛或是認同,就會覺得失去價值,甚至有自我厭惡的感覺。

我說,

「你並不廉價,我不希望你這麼想,到現在為止,你應該知道你是有自主權的吧。」

「彼此生活上的時間差,期待和喜好,也不是都要靠相處和時間來知道?只靠著指標性的丟球(如果這能成立的話),若是一兩次落空的提心吊膽。相對的一兩次的滿足就可以讓安心?如果是,那差別在哪呢?並不是一兩次的安心就可以真的安心吧?」

「有所顧忌的反面是有所要求,這是同一個東西,看你表現或當下要給別人看的是什麼,可以害怕也可以保護自己,或刺傷別人,行為和力道拿捏是在自己。你缺少的是經驗和練習,以及思考。」

「這樣講好像很不公平啊。但是我真心話。我有喜歡你,但這喜歡不足以取代彼此了解深度和相處,倘偌喜歡是動機,那相處則是切磨著那動機的構造。也只有那動機磨得差不多之時,動機裡真正的理由,也就是〞如為什麼需要我〞這件事變得明白的時候,我們才能真正有認識的可能。」

「我並沒有特別的去抵抗你的行為、也不會特意的不理會或貼近你,但我也沒有〞什麼都沒做〞。什麼都沒做的話,我不會和你說話的。」

在一連串說著的同時,也驚覺,這些話裡有一半是自己說給自己聽的,或者說,自己期待可以做到這樣,並且為自己辯解。但其中更真實呈現的是,自己還沒能做到。而這些害怕和內心話,也承認我目前沒有想要讓RAY知道太多。

目前關係(不是指我們的形式,而是指相互了解)其實還沒緊密到足以承重這些。

想起有一次艾說的:

「每個都有自己的主體性,也不用因為被別人視作客體而感到憂慮。」

就算艾今天死了,這部分的話語應該會在我這裡一直活下去哦。相對的RAY也是,對我的影響應該會一直存在。

比較讓我警訝的是,RAY說,其實在這樣(客觀上看來很不妙)的關係裡面,她一直覺得有學到一些新的事情,有被治癒。學到理解跟原諒自己過去的某些執念,不過帶來的是要處理價值虛無。

RAY也說,其實可以看出來我身上有些她不喜歡的地方,如今可以笑看,但是可以想像要長期相處的話,大概會很崩潰。

我想這些回饋,是我在作為她生命中混蛋的同時,唯一比較接近,真正有帶領她的部分,同時我也得到暫時足以自我安慰的話語。

抓取平衡真是困難的事,不論是對他人或自己。

關於我們之間的,下半身和上半身 之一

I 關於下半身

今天RAY一早來到家裡,照例,也是在和床爭執著我的所有權。

照例的拖著她進了被子,吃過「早餐」,才開始今天預定的練習。

褪去大部分衣物的她,穿上我的紅格子襯衫,但過膝襪還留在身上。對著晨間映射進房內的白光,站在窗邊成為剪影。

新買的繩比我自己處理的好得多,材質好上一級。從雙柱縛開始練習起,慢慢找回順手感,經過兩三輪,最後用不太標準的後手直伸縛。

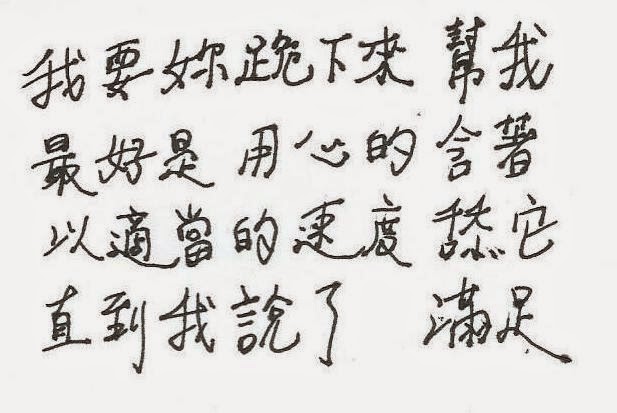

看著雙手被反縛在後無力反抗的RAY,跪坐在床上,心裡起了淡淡的……。於是有了寫在紙上的過程。

她間,「你不會怕那味道嗎?」

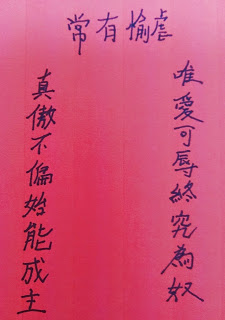

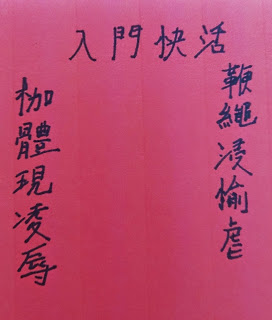

慾,春聯

正逢大年初一,中國人的過年,現在被稱為農曆或舊曆年的習慣,寫春聯。先不論回顧和許願到底應該用西元還是用民國記年的難題,至少春聯這事有了給自己寫字的藉口。

最近開始覺得真的和社會變的疏離,無業而不可避免的副作用,覺得人際建立的困難,可捨棄,可孤寂一人,但不想變得虛無主義。

在無明之中,尚有慾望牽引著我。

回顧這一年,談了一次給自己成長和衝擊的感情。但只是某部分的開始。

年中真的開始接觸繩子,但比起自己預想的慢很多,應該說,很多年。從大學時代就渴望的,直到夏季才鼓起勇氣踏入麻繩行,似懂非懂的自己學著處理,學著簡單的綁縛開始,即使到目前也不敢說真的進入狀況。

開始對性別和女性主義產生興趣,而不止於過去根植於身體的性實踐,希望從看書中得到責任和解放。

十一月認識RAY,開始另一段不妙的關係。

十二月第二次吻了男孩子,答應開始在SINK寫日記。

意識到不是可以任意縱慾的年歲,但慾求是不會消失的,從別的地方再萌生出來。

也許寫字是在漸漸平穩但孤單的生命中,慾的另一種呈現。

等待春天,也等待下一個階段的生命。

趁此謝謝SINK提供了一個「另一面」記錄的地方。

最後給上兩個不成氣候的春聯,雖然想展現成熟的寫字,但鑑於至少三位女性評斷本人的字為「可愛」,我想還是放棄用字來偽裝自己很成熟這回事好了。

各位羊年快樂!